[糖尿病の新説]

糖尿病といえばキーワードは、インスリン。

またインスリンといえば糖尿病といわれる程、両者は密接な関係にあります。

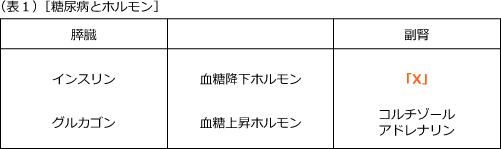

なぜなら、人体内において血糖値を上げるホルモンは数種類ありますが、下げるホルモンすなわち血糖降下ホルモンは、唯一インスリンだけだからです。

そこで糖尿病の治療は、インスリンの分泌量を増やす薬や、インスリンの効きを良くする薬が中心になります。

そしてそれでもダメだと、インスリンを直接注射する事になるわけです。

私が以前から不思議に思っていたのは、なぜ血糖降下ホルモンがインスリン1つだけなのかという事です。

その理由として言われているのは、人類の歴史は飢餓との戦いの歴史で、その過程で人体には低血糖を防ぐシステムは備わっているが、今日の様な飽食、高血糖の時代は想定外で、その備えができていないと言うのです。

この説は、少し疑問です。

生命の危機でもある高血糖に対し、そのセーフティーネットが膵臓だけに任されているとは、考えにくいからです。

そこで、私は、1つの仮説をたてています。

『血糖降下ホルモンは、インスリン以外にもある』

そしてそれは、副腎から分泌されているのではと考えています。(もしかすると他にもあるかもしれません。)

人体は、例えば自律神経の交感神経と副交感神経や、骨格筋の拮抗筋の関係のように、相反するものが、バランスを取り合って機能しています。

対立的関係にありながらも、全体としては統一的関係にある、まさに現代東洋医学でいう陰陽の関係です。

血糖調節という点においても、インスリンとグルカゴンの関係や、脂肪細胞の善玉・悪玉アディポサイトカイン(インスリン抵抗性に関与しているとされる物質)の関係もしかりです。

だとすれば、数種類の血糖上昇ホルモンを分泌する副腎から、血糖降下ホルモンも分泌されていると考えるのは、ごく自然だと思います。

そのホルモンを仮に、「X」としましょう。

その「X」かインスリンのどちらかの(あるいは両方の)血糖降下ホルモンが不足することで、糖尿病を招くのではないかと考えています。(表1)

例えば高齢者の糖尿病の方によく見かけますが、食が細く(糖分摂取も少ない)、薬を飲んでいてもHbA1cが一向に下がらない場合があります。

こういうタイプは、よく言われているインスリン抵抗性の問題ではなく、「X」の不足が原因になっているのではないかと考えます。

そして、その「X」を不足させるのは、間違いなくストレスです。

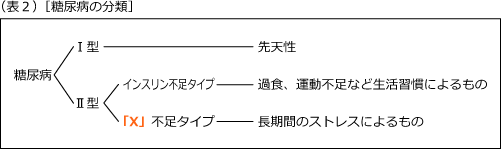

糖尿病のⅠ型であれⅡ型であれ、根本的な原因はウィルス等によるものだと、私は考えています。

その上で、タイプ別に分類するとⅠ型は先天性の糖尿病。そしてⅡ型の糖尿病には、いわゆる生活習慣病と称されているインスリン不足のタイプと、長期間のストレスがひき起こす「X」不足の、2つのタイプがあると考えています。(表2)

近い将来、この新しい血糖降下ホルモン「X」が発見される事を待ち望んでいます。

|